アクティビティリスト

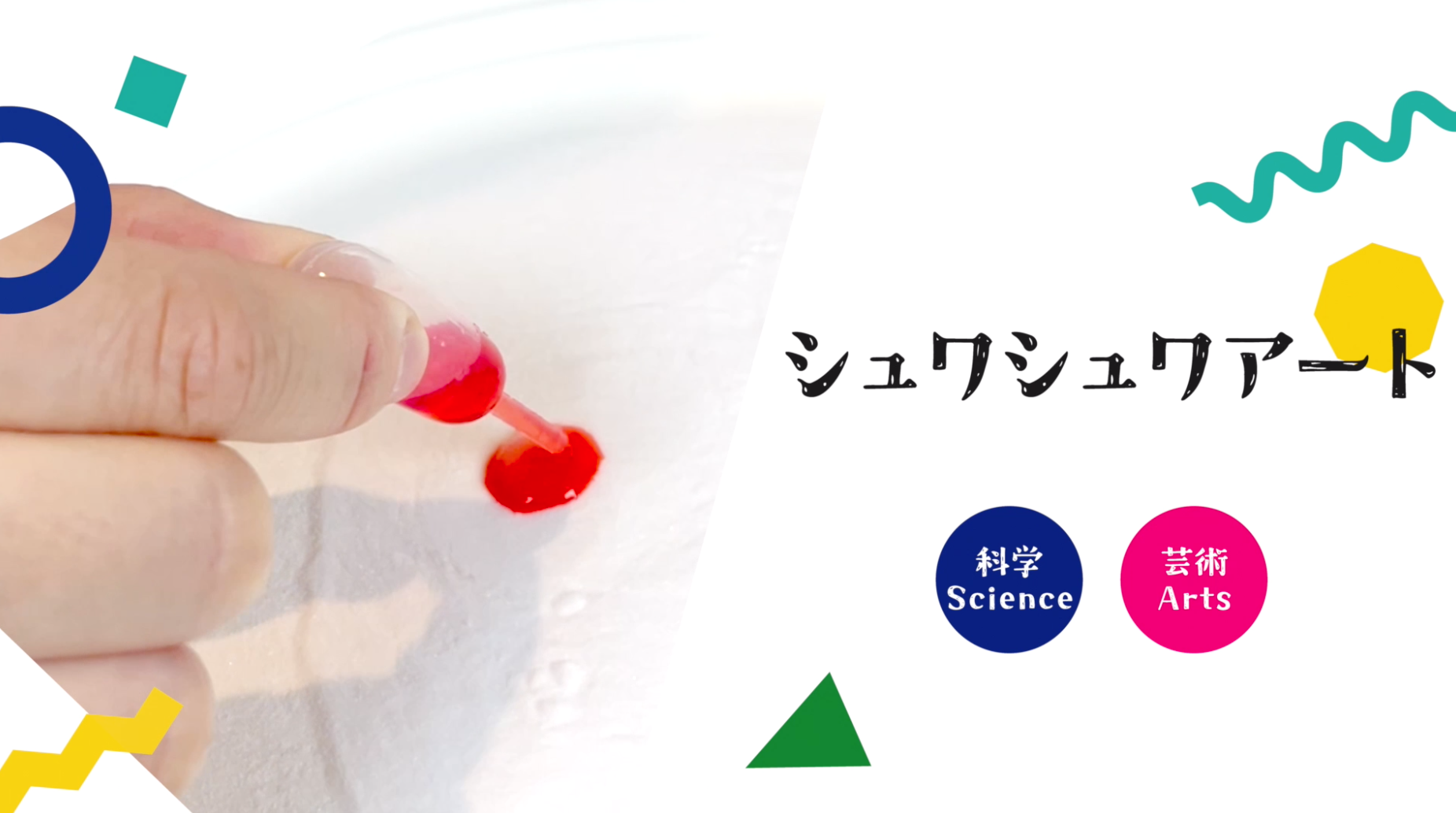

このアクティビティでは、重曹と酢を使って化学反応の基礎を学びます。白い皿に重曹を広げ、色をつけた酢をスポイトで重曹に少しずつかけます。酢と重曹が反応して二酸化炭素が発生し、色とりどりの泡が発生する様子を観察します。この過程で、酸と塩基の反応を視覚的に理解し、色の混ざり方や反応のスピードについて学ぶことができます。

- お皿に重曹を大さじ3杯程度入れて、平らに広げます

- それぞれのカップに大さじ1杯の酢を入れて、食紅を2〜3滴落として色をつけます

- 色をつけた酢をスポイトで吸い上げ、重曹に少しずつかけます

- シュワ〜と音を立てながら、色つきの泡がモコモコでてきます

- 他の色もどんどんかけてみましょう。いくつもの色が混ざって、綺麗な色を作り出します

注意事項

●酢に鼻や目を近づけすぎないように注意しましょう●重曹や食紅などが皮膚についたらすぐに水洗いしましょう

準備物

- 酢の種類を変えてやってみる

- 酢のほかに、酸っぱいものがなにがあるか考える

- さらに重曹や酢を追加してみる

- レモン汁でやってみる

- オレンジジュースでやってみる

子どもに投げかける質問

- 色をつけた酢の量を増やしたら(少なくしたら)泡の出方はどう変わるかな?

- 泡が出る時間はどのくらい続くかな?重曹をゆっくり加えるのと、一気に加えるのでは、泡の出方に違いがあるかな?

- (酢とレモン、オレンジなどを比較して)泡の出方は違うかな?

- お家のキッチンには、どんな酢があるかな?、お家の人に聞いてみよう!

- シュワシュワする食べ物や、シュワシュワするおもちゃは何があるだろう?

子どもの予測される行動・質問

- 色のついた酢をこぼしてしまう

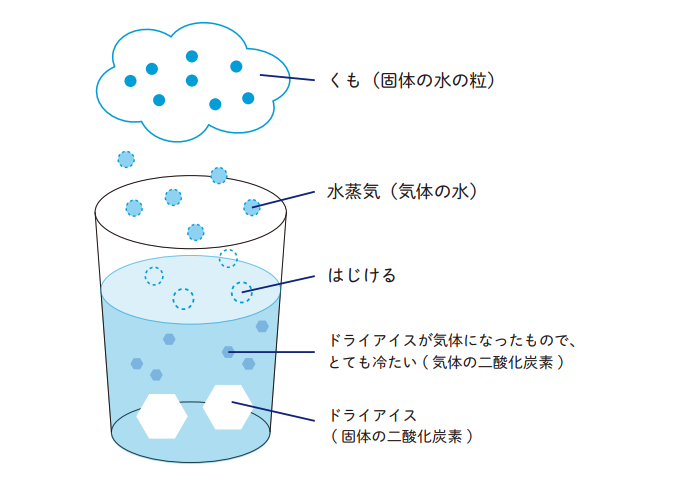

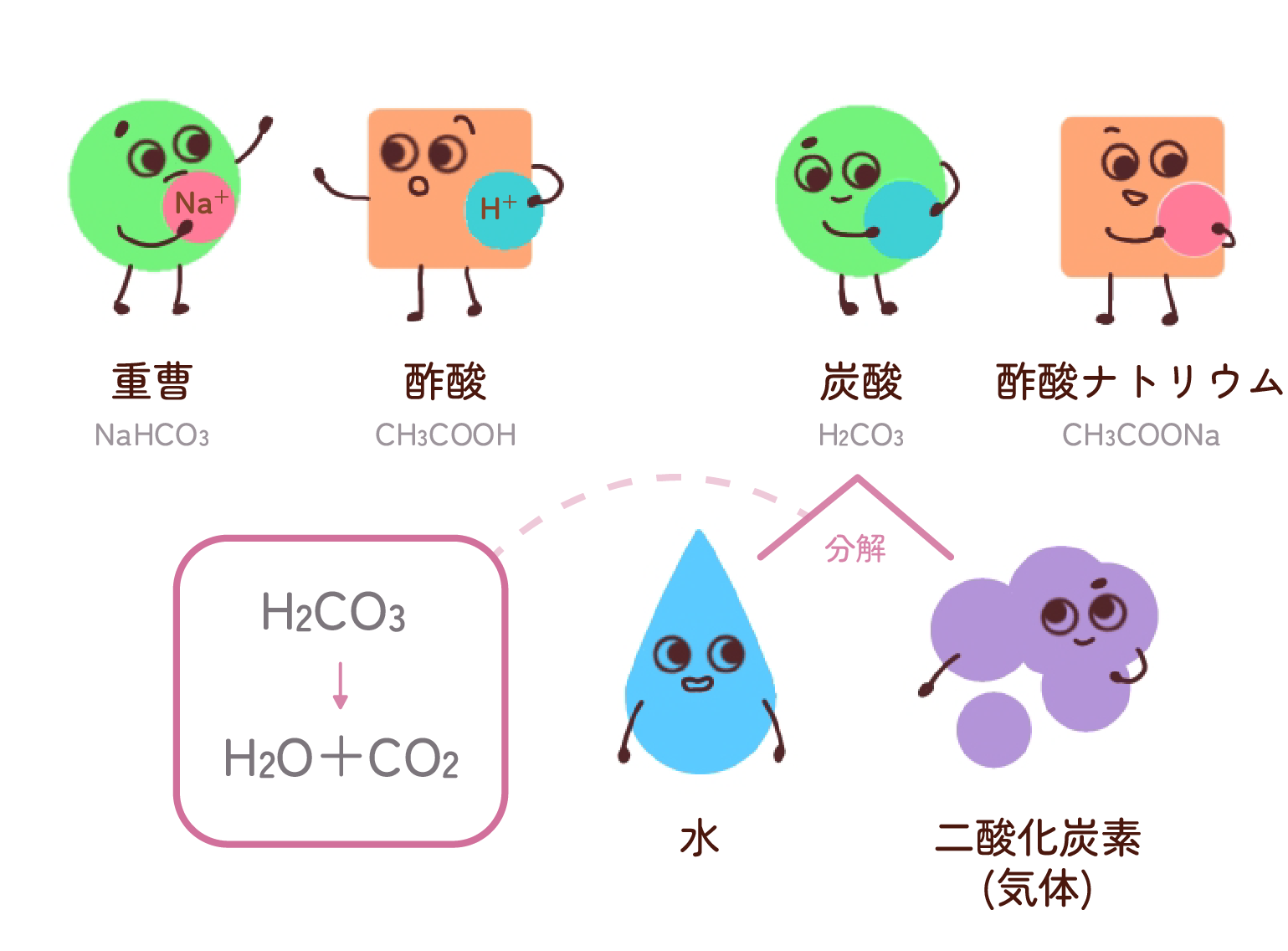

重曹(水にとかすとアルカリ性)に酢(酸性)をかけると出てくる泡の正体は、二酸化炭素です。「酸」と「塩基(アルカリ)」をまぜると、酸の中にある水素イオン(H+)と、塩基の中にある水酸化物イオン(OH-)がくっついて、水(H2O)ができます。まぜた「酸」と「塩基」に入っていた、H+ とOH- 以外のイオンも、それぞれくっついて、別の化合物ができます。

酢(酢酸)と重曹(炭酸水素ナトリウム)の場合は、ちょっと複雑ですが、酢酸ナトリウムという化合物のほかに炭酸ができます。

炭酸は分解して二酸化炭素と水になります。気体の二酸化炭素だけが泡になって出てくるのです。

実際に社会で使用されているもの

酸と塩基の反応は、身近にもあります。発泡入浴剤には、フマル酸などの酸と、重曹などの塩基が含まれており、お湯に溶かすと二酸化炭素の泡が出ます。

ほかにも、酸性タイプのトイレ洗剤は、汚れにふくまれる塩基と反応しますし、胃薬の中には、胃液が出すぎている時に、胃液中の塩酸を中和するものがあります。唾液はアルカリ性で、細菌がつくった酸を中和してお口を守っているんですよ。

【監修協力:オックスフォード大学 有機化学専攻講師 アイ・フレッチャー博士】